过刊目录

-

-

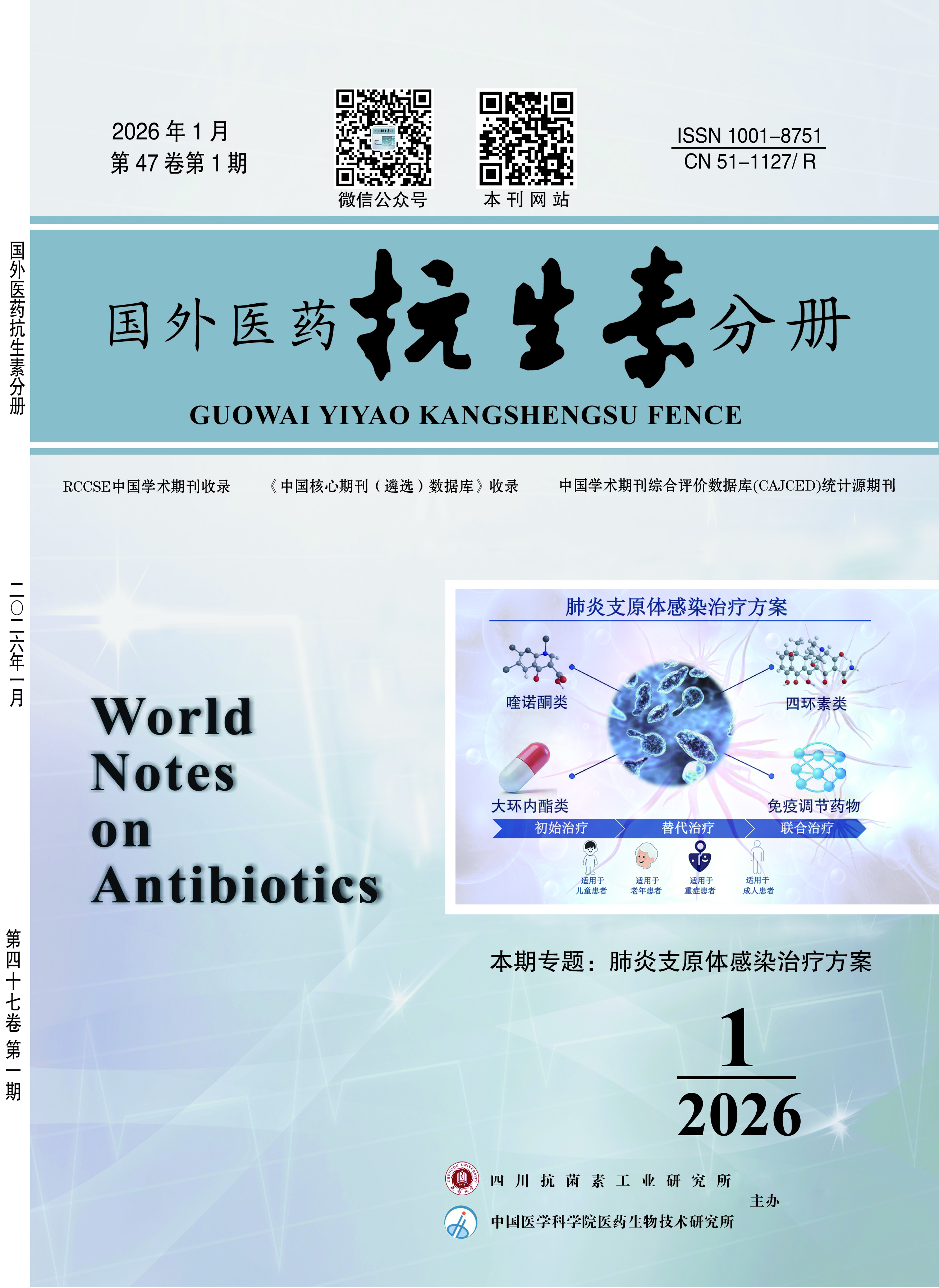

2018年, 39卷, 第5期

刊出日期:2018-09-25

-

全选|

-

2018, 39(5): 357-362.所有严重的真菌感染都需要适当的抗真菌治疗才能取得成功。目前只有少数几类抗真菌药物可用。单一药物耐药性和多药耐药性严重妨碍了对病人的治疗。念珠菌和曲霉的唑类药物耐药是临床上最大的挑战之一,其次是念珠菌属(尤其是光滑念珠菌)的棘白菌素耐药和多药耐药。农业衍生的耐唑烟曲霉以及多重耐药耳道白色念珠菌的出现和传播给人类健康带来了新的威胁。耐药的分子机制在不太敏感菌株中自然发生,并在敏感菌株中快速获得。耐药机制包括药物与靶标相互作用的改变,药物外排泵介导降低细胞内药物浓度,以及与生物膜相关的通透性屏障。虽然耳道念珠菌天生多药耐药,但其它菌株通常通过逐步选择耐药机制而产生多药耐药性。药物处理引起的细胞应激反应促进了细胞的适应,从而导致细胞耐药性的出现。控制耐药性的举措包括有效的抗真菌药物管理计划,快速真菌诊断,治疗药物监测和临床干预。开发更好的诊断工具和有针对性地使用抗真菌药物的策略,对于保持药物效力至关重要。

-

2018, 39(5): 363-368.抗真菌耐药性给临床治疗侵袭性真菌感染造成极大的困难,现有抗真菌药物由于存在药物-药物间的相互作用以及严重的毒副作用而受到极大的限制。非白色念珠菌属对氟康唑耐药问题受到人们的广泛关注,光滑念珠菌对唑类的耐药率逐年上升,烟曲霉对唑类耐药性主要是由于唑类药物在临床上或环境中的广泛暴露导致烟曲霉对其敏感性降低,这些耐药性病原微生物都是导致侵袭性真菌感染的主要病原菌。另外,曲霉属及其它霉菌对临床上大部分抗真菌药物表现出降低的敏感性和广泛的耐受性。近年来由于广谱抗生素及免疫抑制剂的过度使用,深部真菌感染的发生率呈现逐年上升趋势,而现有抗真菌药物对全身性真菌病或血液感染型真菌病的治疗效果却无法令人满意,病人一旦患上全身性真菌病,其病死率较高。如何有效治疗深部真菌感染已成为临床迫切需要解决的问题。目前,大量新药处于临床前期研究阶段,这些新型化合物的靶标除了已知的麦角甾醇和β-葡聚糖合成酶,还有一些新的作用机制能够克服现有药物的耐药性和毒性。本文综述了现有真菌药物的耐药性以及正在研发过程中的新型抗真菌药物。

-

2018, 39(5): 369-373.最新的数据表明几种真菌疾病的全球发病率被低估。其中,侵袭性真菌感染引起的死亡率很高,接近或超过耐药结核病与疟疾的死亡率。显然,新的抗真菌药物、疫苗和诊断工具的基础研究是非常需要的。本文重点阐述抗真菌药物的发现策略,包括体外检测、化合物库和药物靶点鉴定的方法。鉴于基因组挖掘使得鉴定真菌特异性靶标成为可能;然而靶向这些位点的新化合物可能并不在现有抗菌管线中。因此利用专利过期的化合物进行“老药新用”可能是一个更直接的起点。此外物发现需要与结构生物学、同源建模和虚拟成像等技术整合以推动药物发现。

-

2018, 39(5): 374-379.在过去的几十年里,由于广谱抗生素的大量使用、骨髓器官移植、免疫抑制剂的使用以及艾滋病的流行,系统性真菌感染呈持续增多趋势。系统性真菌感染的预防、诊断、治疗相当困难,加之用于系统性抗真菌药物的种类有限,且耐药性越来越普遍,因此,迫切需要开发新型抗真菌疗法。然而,新药的研发及批准是一个漫长的过程,往往需要几十年的时间。出于这个原因,人们越来越关注将现有药物与各种增效剂结合起来,以增强药物活性或克服耐药性的产生。这种方法也许能够提高目前已批准的抗真菌药物的抗菌活性,减缓耐药性的发展。

-

2018, 39(5): 380-385.真菌感染引起全世界范围的发病。尽管现有抗真菌药物,但其死亡率仍然高得令人无法接受。由于艾滋病的流行和免疫调节药物越来越多地用于治疗自身免疫性疾病和癌症,真菌病的发病率呈上升趋势。而新的抗真菌药物只是部分改善了真菌感染患者的预后。因此,辅助宿主治疗疗法被认为是进一步改善患者预后的重要选择。近年来,人们对真菌与宿主之间复杂相互作用的理解日益深入,细胞因子治疗、疫苗和细胞免疫治疗方面的新的治疗策略被用于抗真菌治疗。在本文中,我们讨论了抗真菌免疫治疗背后的原理,以及他们使用中面临的挑战和最新研究进展。

-

2018, 39(5): 386-390.线粒体对大多数真菌病原体的细胞生长和存活是必不可少的。在电子传递链复合体I, III 和IV (CI, CIII, CIV)的氧化还原反应中产生的能量(ATP)可以促进细胞的生成。虽然最新数据表明真菌特异性蛋白具有很重要的功能,但目前对真菌病原体的线粒体研究仍是不足的。哺乳动物线粒体的蛋白质可以分为16个类别。这篇综述主要关注真菌病原体中5种类型的11种蛋白质,它们在氧化磷酸化作用(OXPHOS)、蛋白质转运、应激反应、碳源代谢以及分裂/融合形态中发挥重要作用。由于这些蛋白质是真菌特异性的,因此我们推测可将它们作为开发抗真菌药物的靶标。

-

2018, 39(5): 391-396.侵袭性真菌感染是导致人类发病和死亡的重要原因,特别是对免疫力低下人群。然而,目前可用的抗真菌药物十分匮乏,并且抗真菌化合物都存在一系列如宿主毒性、抑菌活性和病原菌耐药性的问题。一种比较有前景的治疗策略是通过使用联合药物治疗,以提高药物的有效性和减少耐药性。本文将讨论现有的各种抗真菌药物,并详细说明联合治疗对扩大现有抗真菌药物库的好处。综述了那些对真菌病原体有潜在作用的抗真菌化合物组合,并讨论用于发现新的联合疗法的策略,特别是将抗真菌药物与非抗真菌生物活性化合物相结合,重点强调联合疗法在抗侵袭性真菌中的应用。

-

2018, 39(5): 397-403.随着因侵袭性真菌感染而导致免疫力缺失的人数不断增多,现有的抗真菌药物明显不足以给病人提供最佳的治疗方法。而且,由于抗真菌药物的广泛使用,耐药型真菌感染日益增多。因此,当务之急是以研发新型抗真菌药物为目的而开发新型抗真菌药物靶标。本文将描述海藻糖生物合成途径作为抗真菌靶标的可能性。目前,对海藻糖途径及其关键酶的研究正指导着新型抗真菌药物的研发。

-

2018, 39(5): 404-409.近几十年来,侵袭性真菌感染显著增加。治疗这些感染常用的药物有三类:多烯类、唑类和棘白菌素类。不幸的是,每种药物都有缺点:多烯具有毒性、唑类的耐药性、棘白菌素具有较窄的抗菌谱。因此,迫切需要开发新的抗真菌药物。鞘脂在真菌中的生物合成途径不同于哺乳动物,因此真菌鞘脂成为新型抗真菌药物的重要靶点。此外,真菌鞘脂在多种病原真菌的毒力调控中起着重要的作用。本文综述阻断真菌鞘脂合成和/或功能的多种策略。

-

2018, 39(5): 410-414.真菌感染,特别是由白色念珠菌引起的感染,在临床上仍然是个具有挑战性的难题。尽管目前已经开发了多种有效的抗真菌药物,但由于各种原因,其应用受到了限制。因此,针对白色念珠菌新靶点的药物替代治疗是十分有必要的。对真菌细胞生长和毒力的探索不仅有助于了解其致病机制,而且对潜在的抗真菌靶标的确定也至关重要。本文综述了目前对白色念珠菌生长和毒力的认识,并探讨了基于潜在靶点的新型抗真菌药物的开发。

-

2018, 39(5): 415-418.白色念珠菌,属于条件性致病真菌,是健康人群正常菌群的一种。目前在真菌病治疗方面存在许多缺点比如医疗药物数量抗真菌的药物毒性的出现等。本文主要涵盖关于白色念珠菌病过程,靶向致病过程的相关分子以及真菌毒力因子等研发新型抗真菌毒力物质的进展。由于白色念珠菌的致病性与丝状化及生物膜的形成息息相关,因此,白色念珠菌丝状化和生物膜形成过程也成为了本文阐述的两大关键点。

-

2018, 39(5): 419-423.由隐球菌感染引起的隐球菌病是全球死亡率相当高的一种疾病。目前可用的治疗药物已经上市几十年,致病菌对大多药物已经产生耐药性,因此,迫切需要新型抗真菌药物。目前为止,许多隐球菌的毒力因子都已被详细研究,并且提供了相关真菌生物学的重要信息和抗真菌的分子靶点。本文将重点介绍毒力因子作为潜在的抗隐球菌药物靶标。

-

2018, 39(5): 424-429.甾醇是真菌病原体白色念珠菌细胞膜的基本成分,这些细胞膜使白色念珠菌对多种外界压力具有敏感性,如离子压、渗透压、氧化压力、以及抗真菌药物。临床上常用抗真菌唑类来抑制麦角甾醇的生物合成。近年来,酿酒酵母中麦角甾醇的合成、贮存和代谢已被深入研究;然而,这些过程在白色念珠菌上并没有得到很好的研究。本文描述了麦角甾醇在细胞生物学动态过程中的重要作用,以及它在包括脂筏、脂滴、液泡和线粒体的生物膜系统中的重要地位。随着研究的深入,将为白色念珠菌耐药性和形态学转换方面产生新的看法。

-

2018, 39(5): 430-434.念珠菌和曲霉菌引起的真菌感染导致了较高的发病率和死亡率。然而,只有少数药物可用于治疗侵袭性真菌病,由于抗真菌耐药性的出现而使问题变得更难解决。棘白菌素类药物是治疗念珠菌病的首选药物,靶向真菌β-1,3-葡聚糖(一种关键的细胞壁聚合物)合成酶,抑制β-1,3-葡聚糖的生物合成。(一种葡聚糖的生物合成。真菌的棘白菌素抗性机制除了临床因素以外涉及了许多方面。一方面,葡聚糖合成酶Fks亚基热点区域的氨基酸替换,降低了该酶对药物的敏感性。另外一方面,细胞通过应激反应途径促进抗性FKS菌株的形成,最终对药物产生适应性。所以,更好地理解棘白菌素抗性机制以及促进抗性产生的细胞和临床因素,将推动克服和预防棘白菌素耐药性产生的方法出现。

-

2018, 39(5): 435-439.白色念珠菌和新出现的非白念珠菌在许多患者人群中具有显著的临床意义。目前这些疾病的治疗指南中首选药物包括氟康唑,但是它只对念珠菌属真菌有抑制作用,且对氟康唑的固有和获得耐药性也都有报道。相关耐药机制包括增加药物的外排,改变或增加药物靶点,以及产生固醇、麦角固醇的替代生成途径。尽管在白色念珠菌中观察到的许多耐药机制在非白念珠菌种属中也有发现,但种间也存在重要和未知的差异。此外,新兴念珠菌属(包括具有全球健康威胁性的耳道假丝酵母菌)对氟康唑的耐药机制在很大程度上是未知的。为了保证抗真菌药物氟康唑的基本效用,我们必须充分认识念珠菌的耐药机制。

-

2018, 39(5): 440-445.噬菌体治疗在过去一个世纪里既受到热捧也受到质疑。如何开发出新的抗致死性病原菌治疗策略成为世界卫生组织的首要目标,虽然偶尔有噬菌体的治疗取得成功的案例,但是目前还难以实现系统性的临床治疗。在噬菌体发现一百周年纪念之际,尤其是抗生素抗性日益严峻的今天,似乎是重振噬菌体治疗的最好时机。噬菌体广泛存在于环境中、食物、体内和体外。目前,人们逐渐认识到噬菌体对人类健康的影响,本文分析了噬菌体在微生物组中的作用,对人类健康的影响,成为抗生素抗性基因转移载体的可能性,以及作为药物治疗存在的挑战和机遇。

-

2018, 39(5): 446-449.随着耐药及多重耐药菌的增多,研发新型抗菌药物已成为世界卫生组织的首要任务。在这一背景之下,噬菌体疗法重新得到科研工作者的广泛关注。本文主要分析了噬菌体与人类的密切关系,指出了噬菌体对人体共生微生物群落的影响以及在人类健康和疾病中的作用。此外文中还具体阐述了噬菌体作为药物的优缺点,并讨论了噬菌体药理学以及噬菌体产品进行商业化过程中所面临的机遇和挑战。

-

2018, 39(5): 450-455.β-内酰胺类抗生素包括青霉素及其衍生物、头孢菌素、单酰胺环类、碳青霉烯和青霉烯类酶抑制剂等,具有杀菌活性强、毒性低、适应征广及临床疗效好等诸多优点,是目前临床上使用最为广泛的一类广谱抗菌化疗药物。然而,随着长时间的广泛应用,细菌已对这类药物产生了严重的耐药性,致使某些β-内酰胺类抗生素已退出临床。因此,亟需克服细菌对β-内酰胺类抗生素的耐药性问题,为临床医生提供更多选择。其中,研发新型β-内酰胺类抗生素和将β-内酰胺类抗生素与β-内酰胺酶抑制剂联合使用的策略,无疑是目前该领域研究的热点之一。通过科学家的不懈努力,目前已发现多个具有潜在应用前景的β-内酰胺类苗头化合物和β-内酰胺酶抑制剂,其中的某些候选物/复方正处于临床评价阶段,有望于不久的将来为人类健康服务。本文将着重介绍近年来β-内酰胺类抗生素和β-内酰胺酶抑制剂的研究进展,以启迪科学家设计活性更高的候选物/复方。

-

2018, 39(5): 456-460.目的 了解二级综合医院鲍曼不动杆菌的临床分布及耐药性变化,为临床合理使用抗菌药物提供参考依据。 方法 选取2014年1月—2017年12月某二级综合医院感染患者送检标本中分离出的鲍曼不动杆菌,对其临床分布及药敏情况进行回顾性分析。结果 2014年—2017年共分离出184株鲍曼不动杆菌,年度检出株数呈逐年上升的趋势。临床分布以下呼吸道标本为主,占82.1%,其次为分泌物(8.7%)及尿液(5.4%)。科室分布以ICU为最高,占52.2%,其次为呼吸内科和泌尿外科,分别占22.8%和3.8%。 自2014年—2017年鲍曼不动杆菌对大多数抗菌药物的耐药率总体呈逐步上升的趋势,但2015年出现耐药率明显升高。多重耐药鲍曼不动杆菌占47.2%。20种列入分析抗菌药物有13种耐药率>50.0%,其中头孢噻肟、哌拉西林的耐药率>60.0%,耐药率较低为多黏菌素及头孢哌酮/舒巴坦,替加环素未发现耐药菌株。结论 二级综合医院鲍曼不动杆菌感染呈现逐年增长趋势,对常用抗菌药物耐药严重且呈多重耐药性,临床应加强院内感染防控工作和细菌耐药性监测,合理应用抗菌药物,减少多重耐药菌的感染和传播。

期刊信息

《国外医药抗生素分册》1980年创刊

主 办:四川抗菌素工业研究所

中国医学科学院医药生物技术研究所

名誉主编:蒋建东

主 编:郭晓强

常务副主编:刘涛 宗志勇

副主编:张舒 李俊龙 吴小林

编 辑:《国外医药抗生素分册》编辑部

ISSN:1001-8751

CN: 51-1127/R

地址:成都市成华区龙潭都市工业集中发展区华冠路168号

邮编:610052

电话(传真): 028-84618974

邮箱: kssfc@vip.163.com

邮发代号:62-88

广告经营许可证号:5100004000290

高被引文章 更多

官方微信