过刊目录

-

-

2022年, 43卷, 第6期

刊出日期:2022-12-01

-

全选|

-

2022, 43(6): 361.摘要:小檗碱(黄连素)是从黄连中分离的一种季铵型异喹啉类生物碱,具有毒副作用小和可修饰位点多等优点。研究表明,小檗碱类化合物可通过抑制肿瘤细胞增殖、促进肿瘤细胞凋亡、阻滞细胞周期、抑制肿瘤细胞迁移和侵袭及诱导肿瘤细胞自噬等作用机制发挥抗肿瘤活性。因此,小檗碱类化合物具有潜在的体内外抗肿瘤活性。本文对近五年来所发现的具有抗肿瘤活性的小檗碱类化合物的研究进展进行了总结,以期为深入研究该类化合物提供参考。

-

2022, 43(6): 368.摘要:近年来,化疗在肿瘤治疗领域不断取得新进展,但与肿瘤相关的死亡人数并未明显减少。其中,耐多药和副作用是治疗失败的主要原因。因此,开发新型抗肿瘤药物迫在眉睫。天然产物因具有良好的抗肿瘤活性而引起了人们极大的兴趣。值得一提的是,天然甾体皂苷对药敏和耐多药肿瘤具有良好的体内外活性,是抗肿瘤新药的重要来源。本文综述了具有体内抗肿瘤活性的天然甾体皂苷的最新研究进展,为今后进一步开发活性更高的候选物提供参考。

-

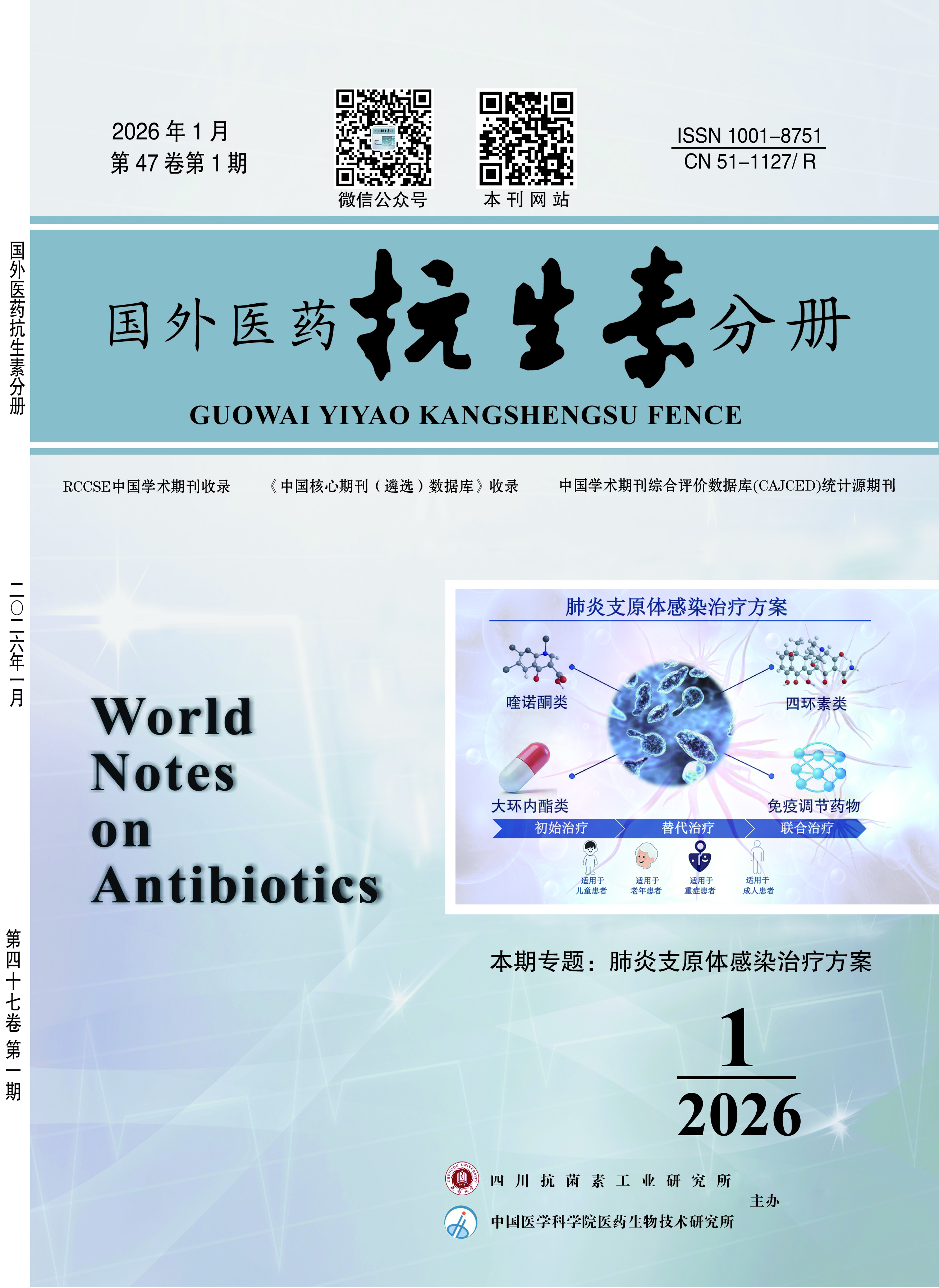

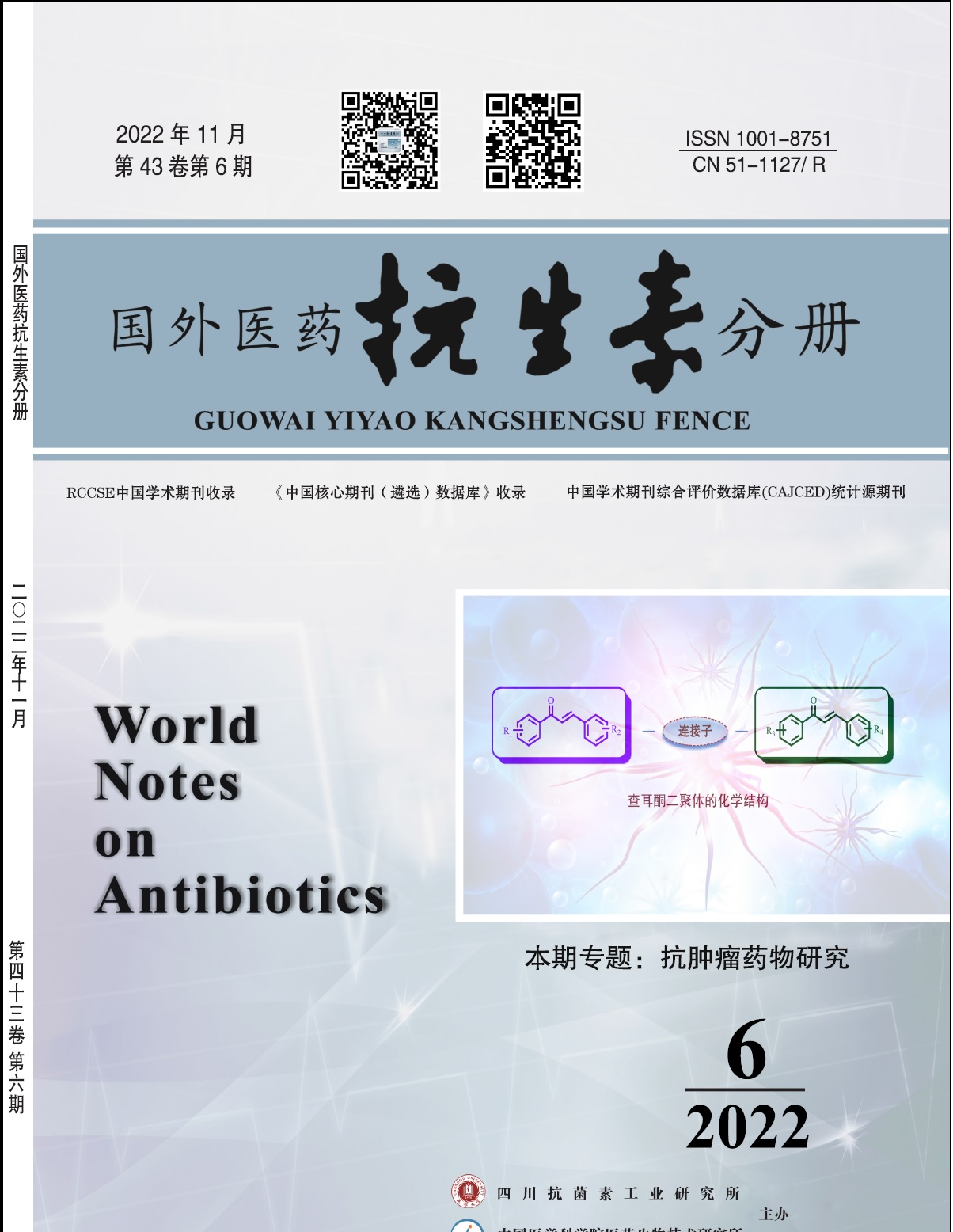

2022, 43(6): 375.摘要:癌症是一种致命的恶性肿瘤,其在世界范围内的发病率呈不断上升之势,故亟需开发新型抗肿瘤药物。查耳酮类化合物广泛存在于自然界中,可与肿瘤细胞的多个靶点相结合,具有潜在的抗肿瘤活性。二聚体策略具有增强生物活性、降低毒副作用、克服耐药性和改善药代药动学性质的潜力,引起了药物化学家的普遍关注。与单核查耳酮类化合物相比,将两个查耳酮母核通过合适的连接子相结合所得的查耳酮二聚体可能具有更高的抗肿瘤活性,值得深入研究。本文将归纳近年来发展的具有体外抗肿瘤细胞活性的查耳酮二聚体,并探讨其构—效关系,为进一步研究提供候选物。

-

2022, 43(6): 381.摘要:天然吲哚二聚体生物碱和其合成化合物具有结构多样性,可通过多种作用机制发挥抗肿瘤活性,同时,吲哚二聚体具有克服耐药性、高活性和低毒副作用等诸多优点。此外,吲哚二聚体类酪氨酸激酶抑制剂米哚妥林可用于癌症的治疗,因此,吲哚二聚体在抗肿瘤领域具有广泛的应用前景。本文将综述2018—2022年间所发展的具有潜在体内外抗肿瘤活性的天然吲哚二聚体生物碱和其合成化合物的最新研究进展,不仅为深入研究提供了更多的候选物,而且丰富构—效关系,为下一步开发工作提供了参考。

-

2022, 43(6): 392.摘要:癌症是一种异质性疾病,具有细胞分化和增殖异常、生长失去控制、浸润性和转移性等生物学特征。在世界范围内,癌症的发病率和死亡率不断攀升。目前,癌症已成为全世界最主要的致死原因之一。随着抗癌新药的不断问世,绝大多的癌症已能被治愈或缓解症状。然而,抗癌药物的毒副作用和耐药性已成为治疗癌症的主要障碍。因此,迫切需要开发新型抗癌药物。吲哚和查耳酮类化合物广泛存在于自然界,具有毒副作用低和生物活性谱广等诸多优点,是寻找抗癌药物的常见结构。值得一提的是,吲哚—查耳酮杂合体可同时作用于肿瘤细胞的多个靶点,具有提高抗肿瘤活性和克服耐药性的潜力。本文将总结近十年来所发展的具有抗肿瘤活性的吲哚—查耳酮杂合体,并探讨其构—效关系和作用机制。

-

2022, 43(6): 398.摘要:靛红母核可供修饰的位点较多,可引入多种官能团和药效团。靛红具有多种生物活性,是新药研发中常见的药效团。研究表明,靛红衍生物可通过抑制组蛋白脱乙酰酶、碳酸酐酶、酪氨酸激酶和微管蛋白等作用机制阻滞肿瘤细胞周期、诱导细胞凋亡。因此,靛红类化合物具有潜在的抗肿瘤活性。其中,靛红杂合体具有同时与多个作用靶点相结合的潜力,在提高药效、克服耐药性和降低毒副作用方面具有一定的优势。值得一提的是,多个靛红杂合体如靛红—吡咯杂合体舒尼替尼和司马沙尼等已用于临床治疗各种癌症或正处于临床评价阶段,提示靛红杂合体在抗肿瘤领域具有广泛的应用前景。本文将着重介绍2018—2022年间所发展的具有抗肿瘤活性的靛红杂合体的最新研究进展,为进一步研究提供参考。

-

2022, 43(6): 409.摘要:癌症是仅次于心血管疾病的第二大杀手,且每年的发病率和死亡率仍呈不断上升之势。抗肿瘤药物对于癌症的防治至关重要,目前临床上使用的抗肿瘤药物超过100种。癌症经药物治疗缓解后,由于某些肿瘤细胞基因产生变异,会导致耐药性的产生。多重耐药性已成为癌症治疗失败的罪魁祸首,严重威胁人类健康。苯并三氮唑类化合物可通过多种非共价键作用与肿瘤细胞结合,具有潜在的抗肿瘤活性。本文归纳了自2012年以来所发展的具有抗肿瘤活性的苯并三氮唑衍生物的最新研究进展,以期为今后研究提供候选物。

-

2022, 43(6): 415.摘要:目的 分析攀枝花市某三甲医院近五年多重耐药铜绿假单胞菌(MDR-PA)的临床分布特点、耐药性变化趋势及OprD2基因突变情况。方法 收集2017年1月—2021年12月该院细菌室分离的标本,采用微量肉汤法(MIC法)进行药敏实验。采用PCR法扩增OprD2基因,并与GenBank数据库进行Blast比对,采用DNAMAN软件进行基因的多序列比对。结果 共检出非重复Pseudomonas aeruginosa(PA) 1495株,其中MDR-PA 172株,平均检出率为11.5%,后四年检出率不断升高;标本来源以痰最多见(73.8%)、病房以ICU最多(30.8%),二者在后三年检出率均逐年升高;神经科检出率逐年上升趋势明显,2021年为50.0%,超过ICU的检出率。MDR-PA对头孢他啶耐药率最高(92.3%),对亚胺培南、头孢哌酮/舒巴坦的耐药率分别为36.8%、26.2%,对环丙沙星、左氧氟沙星、庆大霉素、妥布霉素、阿米卡星5年平均耐药率较低(均<20%),对阿米卡星耐药率最低,仅为5.0%。除对氨基糖苷类药物和亚胺培南的耐药率近几年有所下降外,后三年耐药率呈逐年上升趋势的有哌拉西林/他唑巴坦、头孢吡肟、头孢哌酮/舒巴坦、环丙沙星和左氧氟沙星。2017—2021年MDR-PA对哌拉西林/他唑巴坦、氨曲南、头孢吡肟、亚胺培南、庆大霉素、妥布霉素的耐药率有显著变化(P<0.001),对其余药物的耐药率无明显变化(P>0.05)。35株MDR-PA的OprD2基因均未缺失,但出现突变。结论 临床分离的MDR-PA有逐年升高趋势,应重点监控ICU和神经科的痰标本。MDR-PA对大部分抗生素的耐药性呈上升趋势。MDR-PA的耐药性可能与OprD2基因突变有关。

-

2022, 43(6): 421.摘要:目的 研究重组大肠埃希菌表达的苯丙氨酸脱氢酶在双水相系统中的分配,并对其影响因素进行单因素考察,优化出最佳的双水相系统。方法 采用高效液相色谱法检测,依据纯度和收率来优化纯化条件。研究了聚乙二醇(PEG)分子量,聚乙二醇(PEG)浓度,硫酸铵浓度,氯化钠浓度,pH对苯丙氨酸脱氢酶在双水相中分配的影响。结果 优化的双水相系统为:PEG4000 10%,硫酸铵14%,氯化钠10%且pH 6.5,此系统下的酶活收率、纯化倍数及酶比活分别为162%、578及9280 U/mg。结论 在双水相系统的中间层提取苯丙氨酸脱氢酶是一种新的纯化方式,此方法简单易行,收率较高,纯度好且处理量大,仅通过一步实验就达到初级纯化和浓缩的目的,是一种经济有效的纯化方法,为下步工业化生产奠定基础。

期刊信息

《国外医药抗生素分册》1980年创刊

主 办:四川抗菌素工业研究所

中国医学科学院医药生物技术研究所

名誉主编:蒋建东

主 编:郭晓强

常务副主编:刘涛 宗志勇

副主编:张舒 李俊龙 吴小林

编 辑:《国外医药抗生素分册》编辑部

ISSN:1001-8751

CN: 51-1127/R

地址:成都市成华区龙潭都市工业集中发展区华冠路168号

邮编:610052

电话(传真): 028-84618974

邮箱: kssfc@vip.163.com

邮发代号:62-88

广告经营许可证号:5100004000290

高被引文章 更多

官方微信